今日は日曜。

薬局にはいってくるメールは念の為、自分の自宅のPCに転送メールとなっています。

日曜のメールは緊急性が高くないものに関しては

月曜が定休ですので火曜日以降に返信をさせていただいております。

ところが

今朝のメールはちょっと不安な心理をあらわすメールでした💦

40代、体外受精の2段階移植(受精卵は30代のときのもの)

初期胚のグレードも胚盤胞のグレードも悪くないものを移植後。

その後、

(想定外にも)2個着床してしまった!

嬉しさよりも自分の年齢でリスクのことばかりを考えてしまう!

正常に育つだろうか?

育てられるだろうか??

そんな半ばパニックのような心配な状態でしたので、

自宅のパソコンから返信をしました💦

これを聞くと、もしかしたら

「なんでじゃあ2個移植を選んだの??」

とか

「着床するだけいいじゃないか・・・」

そう思うひともいるかもしれません。

もちろん、多胎のリスクはありますし、

救急医療のお世話にだってなりたい人はいない!

それは防ぐためには受精卵は「一個戻し」が原則です。

ただ、日本産婦人科学会では、

体外受精の移植が

「反復して不成功だった場合」

そして

「35歳以上」

という条件が重なれば、医師の判断で2個戻して良いこととなっています。

それはより妊娠、そして出産に繋がりやすいという背景があります。

「38歳以上では2個戻すと出産率が12%増加する」

という学会データもあります。

その反面

「多胎率は15%増加する」

というデータもあり、

2個戻しを行う際には

十分にそのリスクも思慮して、戻すこと必要。

とはいえ、、

◉2個移植をしてやっと授かった

◉2個移植をしても1個さえ着床しない

そんな現実がたくさんあるのも事実。

悩ましいことこのうえないです。

そして、受精卵が2個着床しても、染色体異常があった場合は

2個とも残らず、1個お腹のなかで淘汰されていく

そんなこともあるのです。

ですので、朝相談があったかたには

まだ、結果を冷静に見つめよう

まずは着床した受精卵たちのことを喜んであげよう

そんなことを伝えました。

〜妊娠というものは突然やってきます〜

そして、それ以前は心から願っていた着床や妊娠も

嬉しさは一瞬で、その心理は不安に

変わってゆくはほんとうによくあるのです。

それは経験してみないとわからないこと。

悩みながらも人生の大切な岐路の選択となるので

ご夫婦で考え決定をだすこと。

そして、それができたら

運命にゆだねること

お腹の赤ちゃんは、たとえ受精であっても

あなたの不安な波動は伝わっていると思うのです。

ゆだねる 自分を信じる

この気持ちを忘れずにいてください

昔、お腹のなかの赤ちゃんが見せたユニークなエコー写真

大切にとっておいたものをお見せしますね

Oh my god!って言ってそう・・

話変わって、

小さなブログのような漢方や養生ネタを完結にまとめたインスタを始めました。

島田個人のアカウントです。

よかったらフォローくださると嬉しいです。

関連記事

2月2日発売

『体とこころのトリセツ』にちなんだ出版記念セミナー

2回目の会場も、私の大好きな場所、本屋さん

金沢ビーンズ明文堂様

にて開催させていただくこととなりました。

※参加希望の方は金沢ビーンズ様に

電話するだけで予約ができます

石川県金沢市鞍月5丁目158: TEL/076-239-4400

上から見ると、本当にお豆のようなカタチのビーンズ。

石川県庁近くに位置します。

うちの薬局からも車で5分とほど近いので

書籍といい、文具といい、いつも利用しているお馴染みの本屋さん。

タリーズコーヒーも入ってる☕️

今回は、参加費を500円頂戴し、

その全額を能登半島沖地震への寄付として使わせていただく

チャリティセミナーとさせていただきました。

-300x212.jpg)

【開催詳細】2024年 6月2日(日)

午前10時30分~12時ごろまで(セミナーは1時間程)

金沢ビーンズ明文堂書店 3階イベントルーム にて

定員は40名ほど

参加費 500円 (和漢ティザンヌ付き)

『体とこころのトリセツ』の書籍を購入、既におもちのかた

◉金沢ビーンズ様にて受付、整理券を配布いたします

今回、すでに本をお持ちのかたは、

特にビーンズさんで購入の有無を問わず、

参加資格とさせていただくとのことです。

入場には整理券が必要なので、大変お手数ですが、

ビーンズさんまでお受け取りお願いいたします。

多忙な方や遠方の方、

電話だけで参加の予約もできるとのことです。

前回、このセミナールームで開催した記念講演は

あの大ベストセラー「嫌われる勇気」の著者様だったとか!!

恐れ多い・・💦

3月に県立図書館で講演を開催した際には

多くのかたがご来場くださったのでバタバタに紛れ

ご挨拶もご質問などにもお答えできませんでした。

今回はみなさまとお茶

(和漢ティザンヌを提供させていただきます)

をのみつつ懇親したり☕️

お話しさせていただきたいと願っています。

そして、

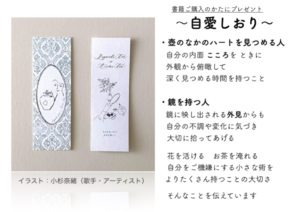

やはり伝えたいことは

「自愛」

自愛がテーマです!!!

初夏のビーンズ金沢にてお会いできますことを

楽しみにしております!!

漢方薬剤師 島田和美

関連記事

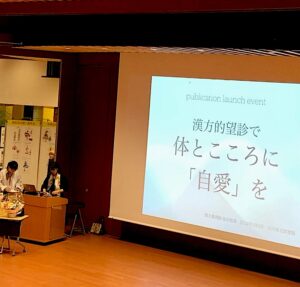

去る3月3日は、石川県立図書館にて拙著の

『体とこころのトリセツ』出版記念講演でした。

(皆様の応援のおかげで重版が決まりました!)

ありがたいことに100名を越すご来場者のかたにご参集いただき

盛会のもと閉会できたことを心より御礼申し上げます。

記念講演のタイトルは

「漢方的望診で 体とこころに自愛を」

望診 体とこころの不調の原因を

顔や舌など、その人の外観を見て推測する診断法です。

「自分を大切にする」というあいまいな言葉を、

漢方的な知識がなくても行動に変えられる術をお伝えしたい。

そのための「望診」を、書籍のなかからかいつまんでお話しさせていただきました。

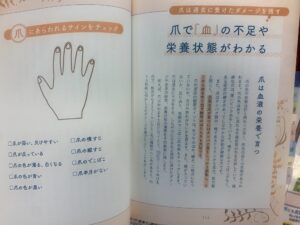

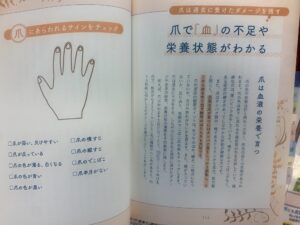

そのなかでも、

私がさりげなく漢方相談のなかで望診しているのは爪です。

なぜなら、爪は血液の状態を良くも悪くも反映するから。

『体とこころのトリセツ 』から

爪自体の色は、本来は半透明なのですが、ピンク色に見えるのは

爪の下を流れている毛細血管の色を反映しているのです。

↓ スライドより

-300x214.png)

つい最近、こんなお客様がいらっしゃいました。

「すぐに手先がしもやけになってしまう・・・」

そうおっしゃるお客様の指先を見ると、

爪の色が紫色がかっていました。

(体質は問診を行い瘀血)

また、手先の皮膚もささくれだって乾燥の極み。。。

爪のねもと(爪母=そうぼ)に血流が流れずに滞って

完全に爪自体のタンパク質も不足して

栄養不足になってしまっている。

処方したのは、アミノ酸製剤(血を補充)

そして、瘀血を改善する漢方。

そして、みなさん、上記スライドの

「爪のなかにある白い濁点」

この望診はどんなことが言えると思いますか??

私の子供のころは、この白い点は「ラッキーサイン」?

良いことが起こるあかし♡

と本気で信じてきました

がっ・・・💦

違うんです。。。

これは、指先を打ち付ける、爪をぶつけるなど、

衝撃があったときに現れるサイン!

むしろアンラッキーサインです(苦笑)

話をもどすと、健康な爪は桜貝のようにきれいなピンク色。

指先はささくれがなく爪にはつやがあるのが

爪の栄養、血流オッケーサインですよ✨

また、爪は五行では「肝」に属し、

だからこそ、

「血をストックする五臓」

である肝の不調と大きく関わるのです。

春は肝の季節。

またこの季節が巡ってきましたね。

わたしは、3月3日のセミナーを終えて、

昨年からずっと出版に向けて走ってきた自分の手綱をゆるめた途端、

疲れがでて、喉の炎症から自分の弱い「耳」の病気が顔をだしました。

自分の声がか耳にもれて反響するという耳管開放の症状です。

小柴胡湯と石膏を足した漢方(小柴胡湯加桔梗石膏)で急性期のうちに修正できました。

自分の体とこころも自愛し、まだまだ頑張りますね。

そうそう、

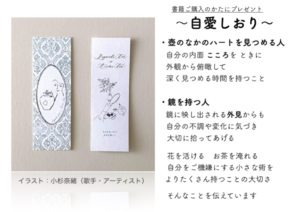

拙著『体とこころのトリセツ』

もしお持ちのかたがいらしたら、この「自愛しおり」を差し上げます。

いつでもおっしゃってくださいね。

わたしの友人がコラボで制作してくれたもの。

関連記事

-300x212.jpg)

-300x214.png)